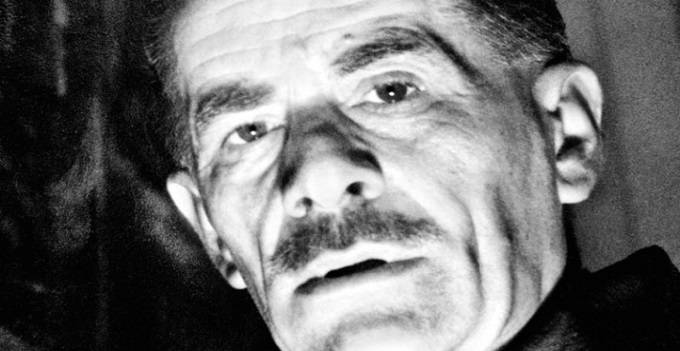

ORIZZONTI (S)PERDUTI: Mario Sironi, il pessimista inquieto della pittura italiana

È la mattina del 25 aprile 1945, a Milano. Un uomo, leggermente curvo, esce dalla sua abitazione posta in Via Domenichino, nei pressi della Fiera Campionaria. La sua intenzione è di raggiungere Dongo, sul Lago di Como, dove nel frattempo era stata sfollata la sua famiglia. Ma improvvisamente viene fermato a un posto di blocco partigiano e subito riconosciuto. I partigiani non perdono altro tempo, lo prendono e lo trascinano a un muro con il chiaro intento di fucilarlo. Ma prima che i mitra inizino a sparare, uno di loro, un giovanissimo Gianni Rodari, futuro scrittore e giornalista di successo, riesce a convincere gli altri a lasciarlo andare, firmandogli addirittura un lasciapassare. Quell’uomo curvo, disilluso, malato, angosciato, che ha appena visto la morte in faccia, si chiama Mario Sironi ed è uno dei più grandi pittori del Novecento, colpevole, agli occhi del nemico, di non aver voltato le spalle al fascismo dopo l’8 settembre 1943 e di aver scelto di stare dalla parte della Repubblica di Salò. Ma se a Sironi andò bene, sfuggendo per un pelo alla morte, la stessa cosa non avvenne per i celebri attori dei “telefoni bianchi” Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, che cinque giorni dopo furono fucilati a poca distanza, in Via Poliziano, con l’accusa infondata di aver fatto parte della Banda Koch.

Sironi, nato a Sassari nel 1885 e personalità più rappresentativa di una delle correnti più famose della pittura europea dell’epoca, il Novecento, aveva deciso di aderire alla RSI più per fedeltà a un ideale che per una reale convinzione. Di tutto avrebbero potuto accusarlo, a suo dire, ma non di essere un traditore (è tristemente famosa la battuta di un generale americano che disse a proposito degli italiani: «Questo Paese è abitato da cento milioni di persone. Cinquanta milioni di fascisti prima dell’8 settembre e altri cinquanta milioni di antifascisti dopo quella data». E pur di mantenere la parola data, pur di rimanere fedele a un’idea che stava per morire, travolta dai fatti ineluttabili della Storia, l’artista sardo, ma milanese d’adozione, decise di stare con Mussolini. Non solo immune dall’essere traditore, ma anche bastian contrario per eccellenza e pessimista come pochi altri. D’altronde, controcorrente Sironi lo è sempre stato: fin da giovane, quando non sa che farsene delle letture dannunziane e carducciane, preferendo di gran lunga Nietzsche, Schopenhauer, Leopardi e Baudelaire, per poi restare, all’indomani della nascita del Futurismo, su posizioni più caute, senza abbracciare d’impeto le visioni marinettiane. Lo fece solo in un secondo momento, quando sul carro di quell’avanguardia artistica rimasero solo coloro che ne fecero effettivamente la storia. E oltre che futurista, il pittore sassarese si scoprì anche sindacalista rivoluzionario e da lì all’interventismo il passo fu breve. Il 23 maggio 1915 si arruolò nel Battaglione volontari ciclisti con altri celebri futuristi come Boccioni, Marinetti, Funi, Sant’Elia e Russolo. Cinque mesi più tardi ebbe il suo battesimo del fuoco a Dosso Casina, sul monte Balbo, dove si combatté in condizioni allucinanti, a quindici gradi sottozero.

Dalla guerra Sironi tornò con il grado di sottotenente e con un bagaglio di esperienze che lo indirizzano sempre più verso un cupo pessimismo, diluito solo dall’irruzione del sansepolcrismo e dall’avvento del fascismo. Fu Marinetti a far conoscere Sironi a Mussolini, il quale rievocò quell’episodio, nella sede del Popolo d’Italia, con queste parole: ««Sironi mi guardava. Non parlava. Il volto mi rivelava malinconia che non era tristezza, ma già sapienza delle cose del mondo. Io ammiravo i disegni contenuti in una grande cartella. Disse che li aveva portati tutti per me». Da quel momento diventò l’illustratore principale del quotidiano diretto da Mussolini. Ma oltre a disegnare le vignette per il Popolo d’Italia, Sironi fu soprattutto l’artefice della corrente pittorica Novecento, nella quale confluirono anche ex futuristi come Funi e Dudreville, corrente che intendeva coniugare lo spirito modernista del tempo con la riscoperta di una nuova classicità. Novecento però non divenne, per volontà di Mussolini, la vetrina artistica ufficiale del fascismo, anche se il pittore sardo decise di dare un’impronta nettamente fascista alla sua arte e nel 1924 inaugurò, con il dipinto Il povero pescatore, una celebre serie di figure ideali di lavoratori, che avrebbero dovuto rappresentare il rinato mondo delle arti e delle corporazioni di medievalistica memoria. Non per nulla, Sironi scrisse nel Manifesto della pittura murale (che risale al 1933): «Nello Stato Fascista l’arte viene ad avere una funzione sociale: una funzione educatrice. Essa deve tradurre l’etica del nostro tempo. Deve dare unità di stile e grandezza di linee al vivere comune. L’arte così tornerà a essere quello che fu nei suoi periodi più alti e in seno alle più alte civiltà: un perfetto strumento di governo spirituale». Per giungere a questi risultati, l’artista secondo Sironi doveva rinunciare ad ogni tentazione egocentrica e trasformarsi in un vero e proprio “militante”, dedicandosi instancabilmente a un’opera meramente collettiva. Posizioni, queste, che lo portarono inevitabilmente a scontrarsi da una parte con quegli ambienti del fascismo “regime” (a cominciare da Farinacci) che mal tolleravano ormai l’idea di un pensiero e di un’azione fascisti da intendere ancora come “movimento”, e dall’altra a inimicarsi personaggi di prima grandezza della cultura fascista come Julius Evola, il quale non aveva accettato l’idea di Novecento, in quanto da lui considerata una corrente artistica antiromana, anticlassica e, paradossalmente, antifascista.

Di fronte a queste prese di posizione si può forse restare sorpresi dal fatto che dopo l’8 settembre, sebbene perfettamente consapevole che il fascismo non avrebbe salvato l’Italia, Mario Sironi decise di restare dalla parte di coloro che andarono incontro alla sconfitta? All’avvento della cosiddetta “liberazione”, dopo il 1945, l’artista sassarese rispose con uno sdegnato silenzio, allontanato ed emarginato dagli ambienti pittorici del secondo dopoguerra (critici come Longhi, Venturi e Argan non lo tennero minimamente in considerazione, anche perché si rifiutò sempre di prendere parte alle Biennali di Venezia, manifestazioni in cui a dettare legge era la linea culturale del PCI), sconfitto non solo dalla storia, ma anche negli affetti privati (nel 1948, l’adorata figlia Rossana, appena diciottenne, si suicidò).

Se si osserva la parabola della sua pittura, dagli inizi fino a quella degli ultimi giorni, ci si renderà conto come progressivamente la scelta dei colori e delle tonalità passa da quelli chiari a quelli decisamente più scuri, ombrosi, in cui il suo pessimismo mai domo trovò sempre più rifugio. Mario Sironi se ne andò da solo in un torrido 13 agosto 1961, in una Milano deserta e quasi irreale. Al funerale presero parte solo i parenti più stretti, rientrati tutti frettolosamente dalle vacanze. Non è azzardato o fuori luogo pensare che il pittore avesse ardentemente desiderato che la signora con la falce in mano venisse a prenderlo. Poco prima di morire, infatti, scrisse: «Addio vita addio tra poco la morte – la terribile sorella mi chiuderà nella tomba e dell’infame esistenza non resterà che la polvere che il vento solleva in turbini sibilando – nulla più nemmeno una rosa forse scenderà con l’anima mia nel mio silenzio».