Mercato globale e mutazione antropologica: l’altra faccia dell’utopia mondialista

«Pensa a livello locale, agisci a livello globale»: no, non è un aforisma di un filosofo mondialista del pensiero unico, ma molto peggio. La frase fu pronunciata nel 2000 dall’allora CEO di Coca-Cola Douglas Daft e riassumeva la nuova strategia di marketing dell’azienda, da sempre simbolo di una società completamente assoggettata alle leggi del mercato.

Da allora, altri brand globali hanno fatto proprio questo claim assumendolo come mantra e declinando i propri linguaggi a seconda dei segmenti di mercato: «Quando vendi a qualcuno, devi farlo nella loro lingua», disse Willy Brandt.

E così, nel villaggio globale preconizzato da McLuhan, è diventato ‒ per i più ‒ del tutto normale svegliarsi in un letto Ikea, farsi un caffè con le cialde Nestlé (ma ‘naturalizzate’ Nespresso), indossare un paio di jeans Levi’s, arraffare il proprio Apple, fare colazione alternando cereali Kellog’s e cookie virtuali che gli algoritmi dei siti web usano ah hoc per imporre solo le notizie che devono arrivare sul device del consumatore del Terzo millennio. Il quale, inconsapevolmente, coltiva l’illusione di scegliere il meglio per sé stesso mentre, de facto, non fa altro che girarsi ‒ piuttosto che nel suo letto ‒ in una ragnatela perdendo, ogni giorno, un pezzo della propria libertà di arbitrio, di espressione e di identità.

É così, a ben vedere, che ha preso forma l’incubo pasoliniano condiviso ai lettori del Corriere della Sera il 10 giugno 1974 nell’articolo “Gli italiani non sono più quelli”, scritto all’indomani del referendum sul divorzio (prima tappa di una falsa secolarizzazione che non aprì alla modernità, bensì al mutamento antropologico del cittadino in consumatore): il passaggio da un’economia incardinata nella società, ad una società di mercato risultante di una proiezione ideale di una dimensione tutta economica del sociale nella quale, la stessa economia, diventa ideologia e, come tale, radice di tutti i mali.

D’altro canto, come scrisse Ferdinand Tönnies in Gemeinschaft und Gesellschaft (Lipsia, Verlag di Fues, 1887), l’uomo si muove verso la società «come verso un luogo che gli è estraneo» e, mai come nella società di mercato, ciò si realizza così velocemente e impercettibilmente consumando, per dirla con Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston, Beacon Press, 1944).

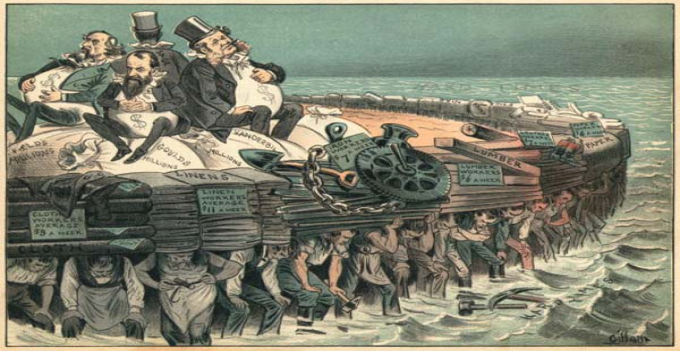

Il mercato, va detto, non è il male assoluto perché esso ‒ come sostenne William James Booth (On the Idea of the Moral Economy, in «The American Political Scienze Review», vol. LXXXVIII, n. 3, del 1994, pp. 653) ‒ «preesiste alla modernità» ma, nella sua versione globalizzata, il problema risiede nel predominio che si configura, in esso, delle istituzioni multinazionali e dei rapporti transumani che sono per loro natura estranei al mercato ed alla dimensione domestica dell’economia.

In altre parole, il mercato «tende a diventare il meccanismo dominante che integra l’intera società», ma il tipo di integrazione che viene a configurarsi risulta superficiale e meccanica, sottoposta al mutamento degli interessi e alla loro aggregazione artificiale: non si compra più ciò che è necessario a sé stessi, ma a chi produce.

Questa pseudo-integrazione diventa una regola di condotta e un’espressione di razionalità che esclude i valori (laici e religiosi) e l’identità monopolizzando tutto e tutti: la logica del mercato globale crea progressivamente distorsioni sempre maggiori dell’utopia ‒ «Imagine […] A brotherhood of man, Imagine all the people, Sharing all the world» cantava John Lennon… ‒ che fagocitano ogni forma di cultura e minacciano, alle radici, il legame sociale.

Questa integrazione antidemocratica e totalitaria ‒ pur se vestita di buonismo e di paternalistica induzione al consumo ‒ recide gli stimoli alla scoperta e all’innovazione: in quanto dipendente dalla domanda, infatti, il mercato si limita a corteggiarla, stimolando quegli istinti che la attivano, orientandola ai suoi paradigmi, non a quelli del presente.

La domanda, così, tende a ripetersi sugli stessi moduli, orientandosi sui bisogni più elementari e sugli istinti più primitivi della specie umana, determinando la perdita dei valori e il livellamento della cultura ai livelli più bassi: un recinto, insomma, dal quale l’uomo non riesce più ad uscire, poiché privato della dimensione dinamica e rivoluzionaria di soggetto creatore della propria storia e del proprio destino.

Senza libero arbitrio, mutato antropologicamente, l’uomo perde la capacità di scegliere in favore di una sempre più maliziosamente imposta “induzione al consumo” che, per sua natura, è acritica e istintiva. Non più in grado di creare, l’uomo del Terzo millennio è ridotto ad un soggetto tutt’altro che “radicale” ‒ per dirla con Aleksandr Gel’evič Dugin ‒, ma “dipendente” dall’evoluzione prevedibile della scienza e della tecnologia. Da esse e di esse, infatti ‒ imparando a vivere in una società “razionalistica e antieroica” nella quale predominano l’inerzia e l’uniformità ‒, gli individui non possono che subire gli effetti: Covid-19 docet.

Lo scriveva François Perroux negli anni Settanta (Pouvoir et économie, Parigi, Bordas, 1973): quella di un uomo così mutato antropologicamente «non è la scelta di un comportamento razionale, è solo l’accettazione di uniformarsi a modelli dominanti che in cambio della rinuncia alla creatività e alla volontà offrono la sicurezza della soddisfazione a breve termine di istinti e bisogni elementari». Noi, ieri come oggi, vogliamo di più e, per questo, il nostro pensiero era, rimane e soprattutto sarà sempre, un pensiero forte.